DiscussCabinetを導入いただいたお客様の声を掲載いたします。

お見積りや製品デモなどのお問い合わせは、直接販売代理店へお問い合わせください。

神戸市会様 導入事例

膨大な議会資料はクラウドで一元管理。議会資料共有システム『Discuss Cabinet』で政策提言をスムーズに。

|

|

|

神戸市会事務局 政策調査課

企画担当係長 笈田 氏

|

神戸市会事務局 政策調査課

武藤 氏

|

改革は議員から始まった

神戸市会では、2会期制の導入や本会議・委員会映像のインターネット配信など、様々な取り組みが実現している。この改革はどのように始まったのか?

「平成23年に選挙があり、そこで当選した議員から、『議会の改革や活性化に向けて集中的に検討する機会が必要だ』という意見が出ました。そこで『神戸市会活性化に向けた改革検討会』が設置され、じっくり議論していくことになりました。」(武藤)

改革検討会で資料の電子化がテーマに

こうして発足した「神戸市会活性化に向けた改革検討会」では、約1年をかけて活発な議論が行われ「神戸市議会基本条例」が24年に可決・施行された。検討会では多くの項目について議論があり、議会の膨大な紙資料の電子化についても検討された。

|

「議会には多くの紙資料があります。特に定例市会の中で内容的にも一番ボリュームのある予算議会の場合には、資料はかなりの厚さになります。議案書は法的な観点から正確に書く必要があるので、どうしても全体を網羅したボリュームのある資料になってしまいます。加えて、市の当局からも年間1,500件ほどの資料が出されます。資料の一部はメールでも議員に送付していましたが、庁舎内の回線容量にも制限があるので容量の大きな資料を送ることはできず、紙で見てもらう必要がありました。」(武藤) |

1会期分(2,6月議会)の資料。 かなりの重さで持ち運ぶのもひと苦労だ。 |

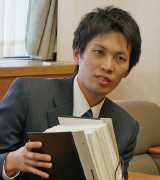

選定は「クラウド・容量・キーワード検索」で

検討会の決定を受けて、事務局では議会資料検索システムの選定に動き出した。どのような観点で検討を進めたのか?

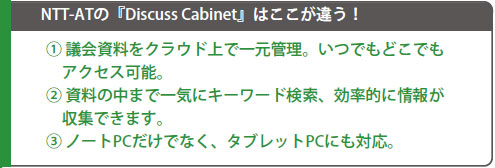

「我々が重視したポイントは3つあります。まず1つはクラウド型のシステムであること。議員はいつも議員団室にいるわけではないので、どこにいても利用できることが必要でした。次に、議会の資料は件数が多いので、容量に余裕があることです。」(笈田)

「そしてキーワード検索の範囲です。検索できるのはタイトルのみ、というように範囲が限られているものではなく、データの中身まで検索できるシステムを求めていました。この3つのポイントで検討を重ねていく中で、NTT-ATの『Discuss Cabinet』の存在を知りました。(武藤)

会派での情報収集・共有に

議会資料検索システム『Discuss Cabinet』導入後、議員個人だけでなく、会派としての利用も進んでいるという。

「元々メールで資料送付をしていたこともあって、ほとんどの議員がPC・タブレットを使いこなしています。そうやってデータを活用している議員には、利用しやすいシステムだと思います。」(笈田)

「会派の政務調査員や事務員からの問い合わせも多いですね。会派として情報収集に努められているわけです。例えば、資料から特定のテーマに関する部分をキーワード検索でピックアップしておいて、それを議員に共有するというイメージです。」(武藤)

「いいね」は800件超

ほかにも神戸市会ではインターネットでの議会中継、メールマガジン、Facebookなど、ICTを駆使して様々なチャレンジをしている。

|

「会議映像に関して、本会議の様子は放映していたものの録画でしたし、委員会については全く放映されていませんでした。そこで、本会議は生中継を、委員会は生中継・録画放映ともに実施することが議会改革の取り組みで実現しました。『開かれた議会が大事ではないか』という意見が多く、反対意見は出ませんでした。」(武藤) |

神戸市会本会議場。 本会議の様子はインターネットで生中継されている。 |

今後の取り組みについて

「今回の資料検索システムの利用状況も考慮しながら、今後もICTを活用しようと考えています。」(武藤)

「議会基本条例にも定めていますが、積極的に政策提言していこう、という思いを持つ議員が多く、議会基本条例の制定後には3件の議員提案条例が成立しました。市会事務局も法律の専門職員を配置したり政策調査レポートを発行したりしてバックアップ体制を整えていますし、一緒にさらなる議会改革を進めていきたいと考えています。」(笈田)

お客様プロフィール神戸市会〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 議員定数:69名、事務局職員定数:35名 (平成26年12月1日現在) http://www.city.kobe.lg.jp/information/municipal/ |

|

※ 本ページに記載されております製品、サービス名または固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 記事内容および所属・役職は、2014年12月時点のものです。